一盆冷水

对34 岁的邹伟才来说,失业来得不算突然。

那一天,邹伟才和同组的策划朋友还在讨论游戏的玩法,两个人一起嘻嘻哈哈地踏进办公室。他走到自己的工位,刚刚坐下,还没坐稳,游戏制作人就来到他桌前,说:“聊一下?”

进入办公室前,邹伟才多少有点预感,因为他一直听到传言,说项目可能要被砍掉。“我想这一天终于要来了,但接下来的谈话,我没想到。”

制作人坐在邹伟才对面,背后是窗户。邹伟才的视线越过制作人,从窗户往外看去,屋外没有太阳,冬天的阴霾让他感到一种强烈的压抑,他度过了沉默的几分钟。之后,制作人打破了安静:“我们游戏上线这么久,收益不是很好,公司决定把项目砍掉,整个项目组裁员,然后转孵化。”

“那人员安排呢?”邹伟才问出了最关心的问题。

制作人顿了顿,告诉他:“策划都会裁掉,看看最后数值留不留,程序要看其他项目组需不需要,需要的可以自行选择转岗,不需要的全部裁掉,就留下几个做孵化。”

邹伟才是这家成都游戏公司的程序负责人。制作人继续说:“你这边,公司的决定是降职降薪。你也知道,线上宕机那么多次,你作为负责人,当然要承担责任。”

“怎么降?”邹伟才有点激动。“降为普通程序岗,”制作人叹了叹气,“而且有人反映,你在处理事情的时候带有情绪。”

听到这种话,邹伟才和制作人争论了几句,他不认为自己有什么情绪问题。至于服务器,他觉得是因为“公司匆忙地想要让游戏上线,花在压力测试的时间非常不够”导致的。

和人事、孵化负责人谈过后,邹伟才面临两个选择:离职拿赔偿、降薪留在公司。他选择了离职。一方面,他对公司的“孵化思路”感到悲观,觉得公司并不愿意等待游戏迭代更新,“(上线版本)在玩家面前呈现的就不是完全体,我们项目还有一些创新玩法根本没给玩家体验到”;另一方面,他也对公司拿“宕机”当作指标来衡量他感到不公平。

出于这种想法,邹伟才离开了这家工作3 年的成都公司,他开始重新找工作。

一开始,邹伟才挺乐观,觉得“在这行,程序员会更好找工作一些”,对自己和工作都有要求。最初他面试了一些岗位,也顺利地通过了,但因为对项目、薪资不看好,他又放弃了这些工作。

刚刚离职时,他在社交平台上评价前公司:“我就是随便找工作,都不止现在这个工资。而且,原本我认为公司有施展的平台,实际的做事导向却是一言堂、把老板服务好,我觉得这样的公司做不出让人觉得惊叹的游戏。”

但在求职过程中,邹伟才发现,新工作的待遇远低于他的预期。他面过深圳一家游戏公司“一个大IP”下的横版格斗游戏,但入职时又放弃了,他觉得“项目很一般,不想去,更何况去了之后,可能也就一般的岗位,没必要”。

他没想到,越找工作,机会越少。

无可避免的焦虑如影随形,和大部分失业的人一样,习惯了在工作中获得满足感的他开始怀疑自己,他经常回忆自己过去的成绩,以此来暗示自己是“有能力的”。同时,他也调低了自己的预期。

最终,他找到了一家小型游戏公司。这家公司的规模小到只有4 个人,2 个程序1 人负责客户端,1 人负责服务器,再加上1 个美术和1 个策划,策划同时还是老板,年龄比他小很多。面试时,老板用激动的语气对他说,他们的目标是做一款比“塞尔达”更牛×的游戏。

邹伟才坐在椅子上,老板说的“远大理想”他一句话都没听进去,只是盯着老板因为抽烟而泛黄的牙齿发愣。“他的话像一根针,每一句都戳在了我的痛处。可想想家里的老婆和1 岁的小孩,我还是接受了这份看起来有点不可思议的Offer——薪资是上一家公司的一半。是的,曾经意气风发、想仗剑走天涯的我,沦落成了自己最瞧不上的人。”

邹伟才是个有点高傲的人,他很早就决定自己只做游戏。“大家都是带着梦想进入这个行业的。”他也很喜欢游戏,爱玩“星际争霸”“暗黑”,2011 年大学毕业后,他在一家游戏公司找到了第一份工作:负责开发功能机上的小游戏。

“我以为这份工作可以创造无数个有创意、有意思的小游戏,后来才发现,老板唯一的要求就是让我把暗地里扣费的代码藏在手机用户感知不到的地方。”邹伟才觉得这不是他想干的,便提出了离职。10 多年后回忆起这一刻时,他忽然觉得老板当时“满脸的意味深长”。

然后邹伟才去了一家“正儿八经的游戏公司”做一款端游。但因为“在一个传火炬活动里替策划干了活”被指责,自己气不过,又走了。之后他进了一家创业游戏公司,升职做了主程,工资可观。不久后,他因为工作问题和老员工起了冲突,最终老板选择留下他,但结果是“老板满脸不满意,我心里也不痛快”。

邹伟才觉得,自己只是想打算好好写代码、好好做游戏,但总有很多杂七杂八的事围绕着他,“我很迷茫,很无助,编程技术也停滞不前”。下一年,他又跳到了去年年底离职的那家公司。

在最终接受这家小型游戏公司的面试时,邹伟才坐在一间杂乱的办公室里,过去从他的脑海中闪过。他说,自己感到很灰心,这种灰心甚至不全是来自于失业,又或者面试官对他的评价,而是他忽然意识到一点:在自己所处的这个时间段,即将抵达“35 岁红线”的年龄,遭遇行业寒冬,周围的一切让他觉得“仿佛突然在那一刻被世界抛弃了,再无梦想,再无追求,也不再想如何提高自己的编程能力。只想着如何在寥寥无几的岗位中尽快找到工作,不至于让房贷断供”。

邹伟才盯着“资历和各方面不如自己”的面试官,像是冬天里被浇了一盆冷水,当时感觉不深,很久之后冷意才猛然窜上来。它是如此猝不及防,在那一刻,他“内心除了无力的挣扎外,有的只是对现实的认命”。

■一个群聊

2024 年1 月16 日,李青在脉脉上刷求职信息,她原本是一名游戏策划,在广州一家“业务面挺大”的公司,参与制作某款回合制策略游戏。

两周前,她刚刚以“没有成绩”为理由被裁员,那时她还在实习期。她对此很不服,在社交平台上发帖:“我被暴力裁员了!”在“暴力裁员”这个词后面,她打下了一堆感叹号和由星号、书名号混合组成的乱码,她说,这是为了表达“要疯了的心情”。

她的帖子没发出多久,就有一个匿名的账号来留言,发给她一个链接。对方很急:“加链接里的群,快加!!”她过了几个小时才看到这个消息,想查看时,却发现内容已经“没了,被举报了”。

李青有点无奈,她继续逛社区。当时,一家大厂对传媒业务和游戏业务裁员的消息正传得沸沸扬扬,在一条有50 多个讨论的帖子下,李青再次见到了类似的链接,内容却依旧是“被举报”的。她不甘心,终于在一条“楼中楼”评论里找到了还能用的链接,点击查看,发现是一份关于2023 一整年来各个游戏公司裁员情况的调查。

这份调查的发起者自称为“游戏人社区”,李青猜测是“代表所有被裁的游戏从业者”的意思。所有参加这项调查的人都能扫二维码加群。被裁员的人们挤在这个名为“裁员抱团取经内推小组”的群里填报告,调查所在的文档链接出现在各个角落,李青加入时,里面已经填了几万字,有10 几个人同时在和她编辑这个文档。

“我没有感受到一点关怀,(公司)只想让我做出成绩,但我根本没有融入和展示自己的机会。如果短期内想要成绩,那起码让我入职,有这个机会啊!”李青在“职言职语”那一栏写下自己的吐槽,又在裁员原因下面补充:“我受到项目组领导的压迫,要我加班到大晚上,我就特别无语。以前就出现过外包工加班加到‘凉凉’的事情,也就赔几十万了事。而且我主观看领导能力也一般……”

吐出憋着的一腔委屈,李青才注意到,群里已经有快1000 人了,还不断有人加入。许多人的昵称挂着“××-××-找工作”的前缀,第一个××是城市,第二个××是岗位。她也给自己改名“广州新手策划求捞”,想了想,她把“广州”去掉了。

群里弥漫着一种焦虑和惶恐的气氛。李青发了自己的作品集,希望能被群里那几个挂着“××公司内推”的账号注意到,一个昵称叫“10 年老策划求捞”的人指点她“把简历里写的‘熟练’改成‘精通’”。在他们对话时,一个美术说自己找到工作了,马上有几个人附和:“喜报,喜报!”或“卷起来!”李青也说了几句恭喜。

晚上7 点半,李青看到一个“苏州游戏测试”在文字直播自己的面试过程,过了半天,面试官也没出现,“小程序腾小T 能催面试官吧?”有人给他出主意。10 几分钟后,“苏州游戏测试”发了一条消息:“我是不是真的没希望了?”之后再没出现。

李青很理解这种失去自信的焦虑和恐惧。她和邹伟才不一样,没有太大的梦想,只是不想回家过年,但这段时间找不到工作,她就只能回家过年。

李青的家在福建省三明市下属的一个小县城,县城发展旅游业,翻修了10 年前建起的路和老房子。她家里人一直在等翻到自己家,可以拿一笔拆迁费,但始终没动静。李青能清楚地记得家里那股常年弥漫的霉味和每天都要发生的争吵。她觉得父母感情不好,只是为了可能的“拆迁”和房子还待在一起。

在广州工作的这段时间是李青最开心的时候,她捡了几只猫,住在安静、紧凑的出租屋里,打算“永远不回家”。但失业后,她重新感受到了那种焦虑和恐惧,一半是因为失去自信,一半是因为随时要被迫回家。

这两种感受是如此相似,以至于她加入了许多类似“裁员抱团取经内推小组”的群,她穿梭其中,不知疲倦地徘徊,希望能找到一个机会,看到未来的方向。

■一次寒冬

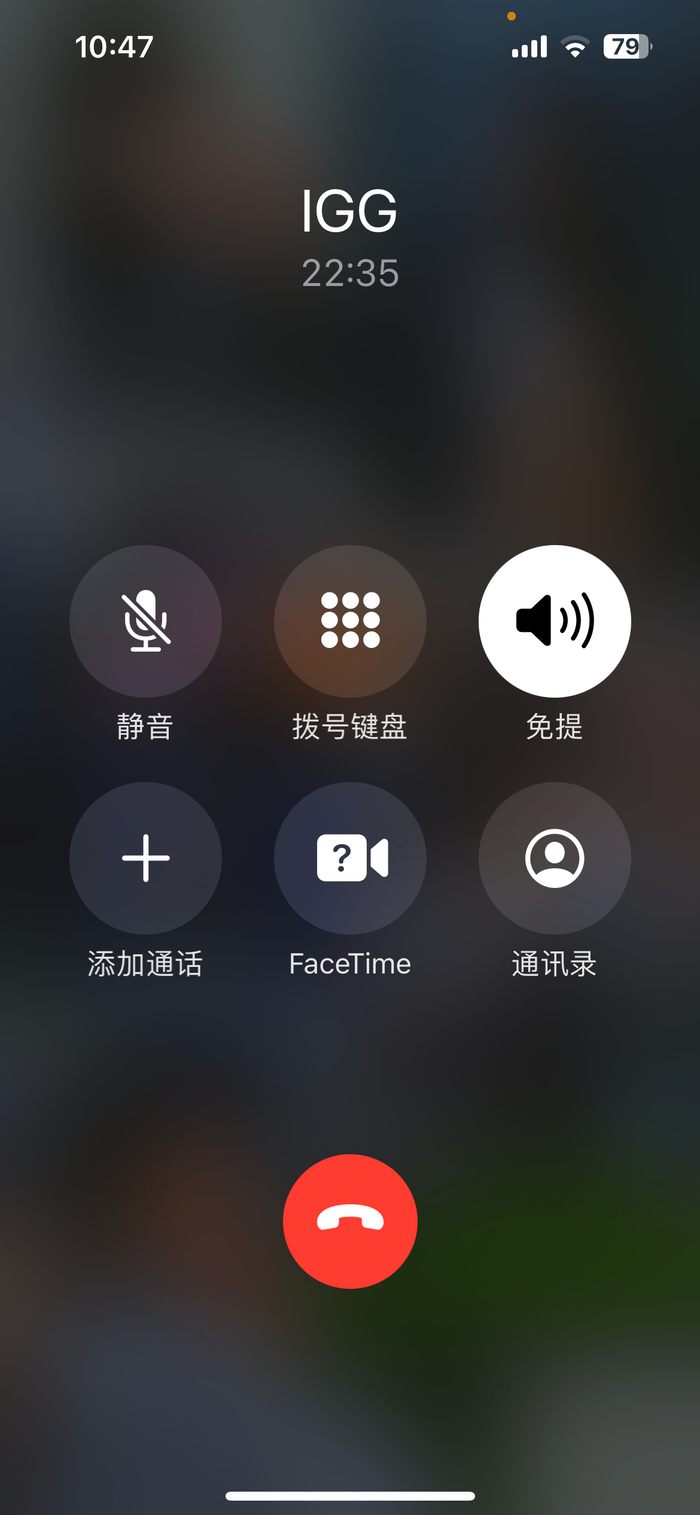

2024 年1 月19 日,古许在“裁员抱团取经内推小组”发了一张拨电话的截图。自从去年12 月底被成都一家游戏公司裁员后,他一直在全国各地找游戏测试的工作。

古许在群内的昵称是“广州杭州重庆游戏测试求内推”。他把“裁员抱团取经内推小组”看作寻求帮助的庇护所,把自己找工作的全过程放在了群里。

他在和IGG 进行电话面试,截图中,通话时间定格在22 分35 秒,3 分钟后,通话结束。到现在为止,他没收到这家公司的任何消息。

IGG 是福州的一家游戏公司

古许在2021 年入职成都一家中型游戏公司,当时公司有2 个项目,一个在盈利,一个在研,在研的项目刚刚起步,古许就跟着这个项目做,但做了2 年多,他仍然拿着刚刚进公司时的5000 元工资,而比他晚入职的同事工资是8000 元。他向公司提出了加薪申请,结果“加薪申请刚刚提交没两天,人事就找我,让我离职。”

古许对自己被裁倒不算难过,他觉得反正也要走,因为“钱太少了”。他给自己定了个预期:“一定找8000 到9000 的工作。”但开始求职以后,他才发现“现在的坑真的很少”。

他找了2 周,终于拿到杭州一家公司的Offer,但干了1 周就走了。原因一是“公司面试的时候说是做塔防,但实际上做的是微信小程序,团队规模也和说好的不一样”;二是他觉得杭州消费高,还是“美食荒漠”,没东西吃。

到了第3 周,实在找不到工作,古许妥协了,在群里喊:“坚强,小厂外包都可以。”但他坚持要8000 元的工资。他在群里@每个成功找到工作的人,问:“老哥帮忙问问,你们缺策划吗?”

我在群里潜水时,经常能看到古许,他总是在说话:“找工作就像找女朋友一样,想找个好的,又怕找到一个压榨你的。”“找不到工作,我要把你们的故事整理一下,写小说发出去,叫《游戏人才的摇曳生活》,一定大火。”

古许很年轻,还没有那么焦虑,但他告诉我自己有点后悔:“可能不该离开成都那家公司,哪怕(工资)只有5000 元。”他更担心自己没钱,但无论如何,没找到工作,他“绝不回家过年”。和我闲聊时,他挂在嘴边最多的词是“游戏行业的一次寒冬”。

“(寒冬)是常识,你不知道吗?”他连续反问我,“不是寒冬,为什么工作这么少?”不过,在说完这句话的晚上,他在群内说自己找到工作了,公司在无锡,是一个老牌项目。“是外包,面试了40 分钟。”他补充,随即在句尾打了几个点。

■未来

最近这几年,每到年底,各个游戏公司就会传出裁员的消息。对于许多人来说,年底被裁和平时被裁是一样的,都意味着失去收入、陷入自我怀疑和四处奔波——以往,任何一年年底都很难找到合适的工作,然而人们又普遍觉得,从2023 年底到2024 年初,找工作是一件难度更大的事情。

像邹伟才这样的中年人,找不到工作意味着房贷断供等极为现实的生活压力。对于年轻人,年底失业更意味着“无法交代”,就像李青和古许,他们几乎没有存款,又不愿意回家,只能在寒风中接起一个又一个面试电话,徒劳地徘徊在一个又一个内推群里,与日渐妥协的自己一起,面对越来越糟的选择。

他们的故事没有一个完满的结局:古许还在等IGG 的回电,他在群里问:“周四还没消息,自己打回去方不方便?”他有点骄傲地和我说,自己已经手握5 个Offer,虽然都很“烂”,但不一定要去无锡。李青已经放弃,她开玩笑似的说起高中毕业打工时做过蛋糕,认为自己没准可以找点别的工作,“不是一定要非游戏不可的”。

邹伟才留在了那家小公司做服务器维护,工资低了,但时间更多了,“班可以半天半天上”。上周一,他抽了半天时间和我聊天,在结尾,他说未来就用这些半天研究一下自己的小项目,做一些能拉“投资”的创意小游戏。

当然,每个人都看起来又都没那么沮丧,他们仍然在为生活努力。只是偶尔,在半梦半醒间,邹伟才会回忆起自己被裁员的那个早上:“成都街道一如既往雾蒙蒙的,公交车刹车的声音一如既往的难听,我走进办公室,得知项目被砍了——这到底是怎么回事?”

(文中受访者均为化名。)